カルチャー [書評]

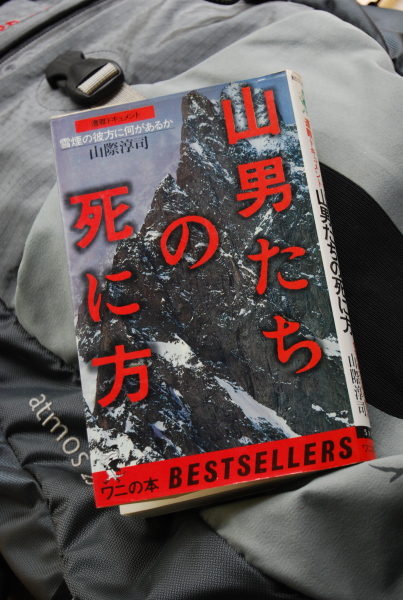

山男たちの死に方

文・写真: 内田一成

ぼくが登山を始めたのは1970年代の半ばだった。それから80年代の半ばまで、憑かれたように山に通った。

この頃は、少人数で高峰にラッシュをかけるアルパインスタイルやソロの全盛期で、登山や冒険の世界は活気に溢れていた。

ラインホルト・ メスナーが次々に無酸素単独行で8000m峰を制覇し、日本でも超人的なクライマーが輩出していた。植村直巳、長谷川恒夫、 加藤保男といったこの頃のクライマーは、それぞれに個性的で、自分独自の登山スタイルあるいは冒険スタイルを持っていて、彼らの記録を読んだり、ときには講演会を聴きに行ったりして、とても影響を受けた。

今のように登山がアクティビティ化、スポーツ化しておらず、山に登るという行為は、命を掛けた自己確認ともいえるものだった。大量の人と金を動員し、国家の威信をかけて高峰に登ったり、極地を目指すのではなく、人に頼らず、ただひたすらに自分とだけ向き合って、未知の世界へと臨んでいく。人類の可能性を自分の身を持って拡張することが、トップクライマーや冒険家の目標だった。

自分では、そこまで先鋭的な世界はついに憧れで終わってしまったが、どうせ死ぬなら病院のベッドや座敷ではなく、山で死にたいと思っていた。雄大な自然と対峙し、自分の体力と気力の限界を尽くしてその自然に臨み、精根尽き果ててそこで命を終わらせたい... ...そう思っていた。

この時代に活躍したぼくの憧れのクライマーたちは、まさにそのようにして、山に散っていった。彼らは決して山で死のうと思っていたわけではない。自分の技術を磨き、超人的な体力と気力を身につけ、入念な下準備とシミュレーションを重ね、そして臨んだ先に死が待っていた。彼らは、死に際して、無上の満足感を持ち、そしてちっぽけな人間の命をいとも簡単に奪う自然の崇高さと向き合った感動を胸に抱いたまま自分の運命を受け入れた。そんな、山に散っていった男たちの生きざまをスポーツノンフィクションの名手、山際淳司が丹念に掘り起こしていったのが本書だ。

1982年、厳冬期のエベレストに登頂を果たしながら、力尽きたパートナーを見捨てず消息を絶った加藤保男に始まり、1980年にグランドジョラス北壁で遭難死した森田勝、新田次郎の『孤高の人』のモデルとなった加藤文太郎、槍ヶ岳で遭難死した後 『風雪のビバーク』として手記が出版された松濤明、本書が出版されたときにはまだ存命だった長谷川恒夫といった、いずれも日本だけでなく世界の登山誌に名を刻むクライマーたちの死に至る足跡が紹介されている。本書では詳しく紹介されていないが、84年にマッキンリーで消息を絶った植村直巳もまさにこの時代を代表するクライマーだった。

本書の中で存命でありながら、多く紙数が費やされている長谷川恒夫もまた、91年にウルタルⅡ峰で還らぬ人となった。山際淳司は、この長谷川の死に大きなショックを受け、この年に再版した本書を『みんな山が大好きだった』と改題した。

「男にとって"幸福な死"と"不幸な死"があるとすれば、山における死は明らかに前者に属するのではないかと思う」と、本書は始まる。

死は誰にでも必ず訪れる。必ず訪れるものなら、やはり幸福な形でそれを迎えたいと思う。自然と対峙し、その自然に飲み込まれて自然へと還っていく山での死は、ぼくもこれ以上にない幸福な死だと思う。ただし、それは、自ら臨んで命をかけて極限へと臨んでいった場合に限られる。

今でも、多くの人が山で命を落とすが、技術不足や経験不足による事故死や未熟なガイドによって殺されたような死は"幸福な死"などではない。

山で死ぬということに崇高な意味があった時代......今、改めて本書を読むと、そんな時代が懐かしくも感じられる。

-------------------------------

一月六日 フーセツ

全身硬ッテ 力 ナシ

ナントカ湯俣マデト思ウモ

有元を捨テルニシノビズ

死ヲ決ス

オカアサン アナタノヤサシサニ タダカンシャ

一足サキニ オトウサンノ所ヘ行キマス

ナンノコウコウモデキズ 死ヌツミヲ オユルシ下サイ

有元ト死を決シタノガ 六・〇〇 今十四・〇〇

ナカナカ死ネナイ

ヨウヤク腰マデ硬直ガキタ

有元モ......ソロソロクルシ ヒグレトトモニスベテオワラン......

サイゴマデタタカウモイノチ

友ノ辺にスツルモイノチ

共ニユク (松ナミ)

我々ガ死ンデ 死ガイハ水ニトケ

ヤガテ海ニ入リ 魚ヲコヤシ マタ 人ノ身ヲ作ル

個人ハ カリノ姿

グルグルマワル

有元 井上サンヨリ二〇〇〇エンカリ ポケットニアリ

松濤 西糸ニ米代借リ 三升分

-------------------------------

1949年の冬、松濤明は力尽きた友を置いて行くに忍びず、槍ヶ岳北鎌尾根で共に死ぬ。その時の最期の日記は、凍りついた手でぎこちなく記されている。

山際淳司は、この文章の中にアルピニズムの本質を嗅ぎ取り、クライマックスで全文を引用している。その山際も、1995年、仕事盛りの絶頂に、病を得て他界する。

"生"に輝きが乏しくなってしまった現代、この書に記された男たちの生きざま、そして、スポーツノンフィクションに命を掛けた山際淳司の生きざまが、ことさら輝いて見える。

最新記事

- The Mysteries of Harris Burdick (2011年11月28日)

- Physics of the Future (2011年7月 8日)

- 瀬戸内国際芸術祭でトークライブ(2010年10月21日)

- "Born to Run 走るために生まれた" (クリストファー・マクドゥーガル)(2010年5月15日)

- 『レイラインハンター --日本の地霊を探訪する--』(2010年4月16日)

この記事のトラックバックURL

https://e4.gofield.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/318